– Les Furtifs.

Rencontre avec nos sens limites.

Dans l’angle mort de notre champ de vision, en dehors de nos perceptions humaines familières, vivent, changeants et cachés, des êtres à la forme mouvante et fragile. Les apercevoir, même du coin de l’œil, fige aussitôt la vitalité intrinsèque de leur être en une forme inerte.

Métaphores et -morphoses à la limite de ce qui est saisissable, les furtifs sont un hommage aux TAZ, ZAD, ZAG et autres zones qui existent dans les replis des pouvoirs installés, au cœur même des sociétés de contrôle : opacités ou vivacités échappant aux perceptions humaines aussi bien qu’aux technologies de détection les plus fines.

Quoi que soient les furtifs – animaux, créatures « de chair et de son » ou bien des nœuds de vitesse, naissant d’un frisson toujours hors de notre champ de vision, froissant et défroissant leur propre forme via le son, déformant sans cesse leur environnement – ils proposent un champ mouvant de liaisons mobiles qui met au défi nos capacités de rencontre. S’ils créent un plan d’immanence singulier à chacune de leurs transformations, s’ils sont, sans avoir ni forme ni identité : comment les rencontrer ?

« Les Chrones, une forme de silence épais qui dérive… »

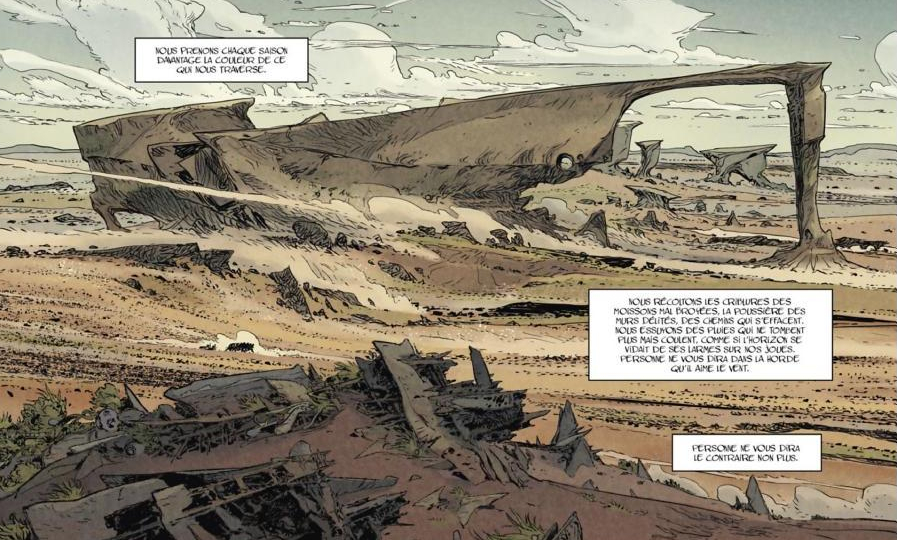

– La Horde du contrevent.

Dans un monde façonné par les vents qui soufflent depuis un Extrême-Amont inatteignable, se joue une quête pour remonter à la source du vent. Sur le chemin et pour survivre, il faudra apprendre à connaître les différentes formes du vent, dans un corps-à-corps qui ne peut passer que par une présence et une attention exacerbée aux différentes vitesses et aux rythmes du vent. Ce voyage initiatique ne pourra se faire que dans un dépassement constant des capacités de perception et de liaison, exigeant une proximité avec le vivant, une quasi-fusion – collé au vent.

– Se tenir debout dans l’ouvert.

C’était exactement cette sensation à la première lecture – à 17 ans sans le comprendre – d’un texte de Gilles Deleuze : se tenir debout dans l’ouvert. C’était lire le cœur battant, lire sans relire, lire entre les replis du texte quelque chose qui m’a déplacée d’un coup. C’était une sensation physique d’espace, et le choc de voir se déplier des paysages terrifiants d’être si ouverts, si vastes et pourtant familiers, intimes. C’était comme respirer l’odeur d’un feu de bois – et vouloir tout de suite en allumer d’autres ailleurs. Ce texte s’est inscrit en moi au moment où je le lisais, à 17 ans sans le comprendre, ou plutôt en le prenant tout de suite tel quel, avec cette sensation que le texte laissait filtrer en moi toute sa puissance corporelle. Pendant longtemps, je n’ai pas cherché à relire ce texte, mais je n’ai cessé de l’écrire, le réécrire, de tenter de lui trouver d’autres lieux, de le placer sous d’autres lumières et d’en observer le rayonnement au fond de mes 17 ans.

Et ce fut exactement la même sensation, dans la langue-furie de la Horde du contrevent et plus tard dans l’indécelable murmure des Furtifs : une rencontre avec un texte qui fait appel d’air.

Lorsqu’une telle rencontre a lieu, c’est sans doute une chance de ne rien comprendre. Et de laisser se déployer ce quelque chose qui se déplace en nous et qui appelle les langues qu’on nous a appris à oublier. Lire un texte sans le comprendre, donc, et faire l’apprentissage intime et instantané que nos perceptions sont un terrain de résistance et d’invention. Nos perceptions sont liées aux langues que nous pratiquons, aux imaginaires que nous formons, et qui eux-mêmes nous forment et nous déforment. Et ce sentiment d’intimité, ce sont les échos des langues occultées, dépréciées, bannies de la mémoire depuis l’enfance. Cette approche physique des textes, c’est réapprendre d’autres langues au cœur de la langue. Lorsque le sens des mots se ramifie et s’entrechoque dans un foisonnement trop intense et complexe pour pouvoir le saisir tout entier, comme dans les longues tirades du troubadour Caracole, on fait l’apprentissage du plaisir de faire connaissance avec le texte et de sentir qu’on n’en fera jamais le tour, qu’on en n’épuisera pas le sens. Et à interroger ce que nous comprenons.

Que ce soit sous les genres de la philosophie ou de la fiction, se laisser transporter par une puissance-d’imaginaire, c’est apprendre que des langues ont été tues et qu’il est nécessaire d’écrire et de raconter ces formes encore inadvenues de résistance. Car inventer des images et des récits, c’est réinventer des espaces habitables à des dimensions sociales et politiques qui nous épuisent : nos imaginaires s’inscrivent dans nos corps, nos gestes, nos actions, ils forment les espaces dans lesquels nous vivons.

Nous sommes si pauvres en histoires qui se disent dans nos langues. Nos archives sont vides. Et face à ce manque douloureux de tels imaginaires d’anticipations sociales et politiques qui puissent lutter contre les formes d’aliénation capitaliste, peut-être n’y a-t-il rien d’étonnant à découvrir que ce déplacement des perceptions, chez Damasio ou chez Deleuze, est un ticket d’entrée directe dans la révolte de la poésie : une poésie toujours en colère contre une attention au monde insuffisante. (Re)nouer avec des images limites, des sensations, des vocables dépréciées, c’est apprendre à renouer avec un enfance passée dans l’apprentissage de la langue commune – et l’abandon simultané, la dépréciation contrainte, des langues vivantes en nous. (Re)nouer avec ces langues intimes, occultées, bannies de la mémoire depuis l’enfance, c’est faire face à ces trahisons si anciennes qu’elles se confondent avec nous-même. Comment avons-nous pu oublier la violence de cette assignation à une seule langue et une seule identité ?

« Nos puissances de vivre relèvent d’un art de la rencontre qui est déjà en soi une politique, celle de l’écoute et de l’accueil, de l’hospitalité au neuf qui surgit. C’est la capacité à se tenir debout dans l’ouvert. Dans ce qu’on pourrait appeler le rouge-ouvert, un champ d’intensité vibratile et frémissant, attentif et vigile. Et puisque c’est la rencontre, le fait actif d’affecter et d’être affecté passionnément qui va nous hisser au vivant, il devient crucial, d’aller à la rencontre. »

Mantract, sur l’album Entrer dans la couleur qui accompagne Les Furtifs (Jarring Effects Label et La Volte, 2019

– Du possible, sinon j’étouffe

La portée de cet oubli se lit dans notre façon d’habiter et de donner des formes à nos espaces réels comme à nos espaces imaginaires : alors que beaucoup de romans célèbrent les lieux intérieurs, les abris, très peu, trop peu de nos récits partent à la recherche du dehors, de l’ouvert, sans chercher à le coloniser. Dans les plans d’immanence tracés par Damasio, même dans les espaces désertiques d’un monde où il est impossible de rester debout sans être balayé par le vent (La Horde du contrevent) ou dans les villes sur-saturées de signes, où les corps déambulent marqués par l’espace du contrôle panoptique (Les Furtifs, La Zone du dehors), il y a toujours du possible, des possibilités d’habiter.

Dans La Horde, face au souffle de la dernière forme du vent, les corps s’évanouissent en signes et en rythmes mais ne disparaissent pas: ils sont accueillis, ils s’inscrivent dans les autres corps – humains, minéraux ou végétaux, liquide ou mémoires – qui les côtoient. Donner à lire de telles formes, de telles images de liens avec l’ensemble du vivant est un acte de résistance, avec toute la charge performative de l’évocation. Lorsque de telles images se réalisent dans le texte, elles agissent aussi sur notre attention à ce qui est là.

Alors que peut signifier – se tenir debout dans l’ouvert, en dehors du texte, dans ce qui est là justement, dans ces espaces, ces plans d’immanences, ces plis, ces zones, ces possibles, comme on voudra, où l’on cherche à habiter? C’est dans des situations où la capacité à vivre ensemble et à ménager des lieux de vie est intimement lié au lieu lui-même, que s’expérimentent la proximité et la puissance symbolique des liens avec l’espace. Ce n’est donc pas un hasard si c’est lors de luttes pour un territoire, lors d’engagements situées, que de telles formes deviennent visibles. Le plus fragile des abris (un masque, un pont, une tour, un rideau, un oreiller, une fenêtre) – d’autant plus si il a été façonné à la main et dans l’urgence – rayonne bien au-delà de sa seule matérialité. Et toutes ces formes tournées vers la vie, hâtives, bancales, fragiles, nourrissent les imaginaires au moment même où ces nouvelles configurations de liens se créent. Si ces lieux bien réels sont parfois amenés à disparaître, les récits, eux, continueront à faire exister et faire circuler ces possibles et leur souffle.

Ainsi, opposer à l’imaginaire de l’espace-vide un recours à l’espace noué et immédiat, une pratique de l’attention à l’espace, c’est déjà former d’autres possibles et fortifier ceux qui sont là – se tenir debout dans l’ouvert.

Claire Mélot