Georges Canguilhem, Die Erkenntnis des Lebens ❘ Von welchem Leben soll die Technik lernen?

Georges Canguilhem hat in dem Essay Maschine und Organismus von 1947 einen irritierenden Vorschlag gemacht: Man sollte doch einmal versuchen über die Technik und die Maschinen aus der Perspektive des Organischen anstatt aus der des Mechanischen nachzudenken. Nur vom Lebendigen aus betrachtet sei es nämlich möglich, in Maschinen etwas anderes als tendenziell lebensfeindliche Mittel für bereits bekannte Zwecke wie ökonomische Effizienzsteigerung zu erkennen und erst auf dem Boden dieser Erkenntnis wiederum erwachse die Möglichkeit, in eine ‚gesunde‘, fruchtbare Beziehung mit diesen Maschinen zu treten. Mich reizte die audacity des Gedankens, immerhin scheint in dem vorgeschlagenen Perspektivwechsel eine tendenziell ebenso ketzerische wie utopische Dimension auf: Maschinen sollen wir uns als lebendige Organe vorstellen? Und das sollen wir, um letztlich zu anderen Maschinen zu kommen?

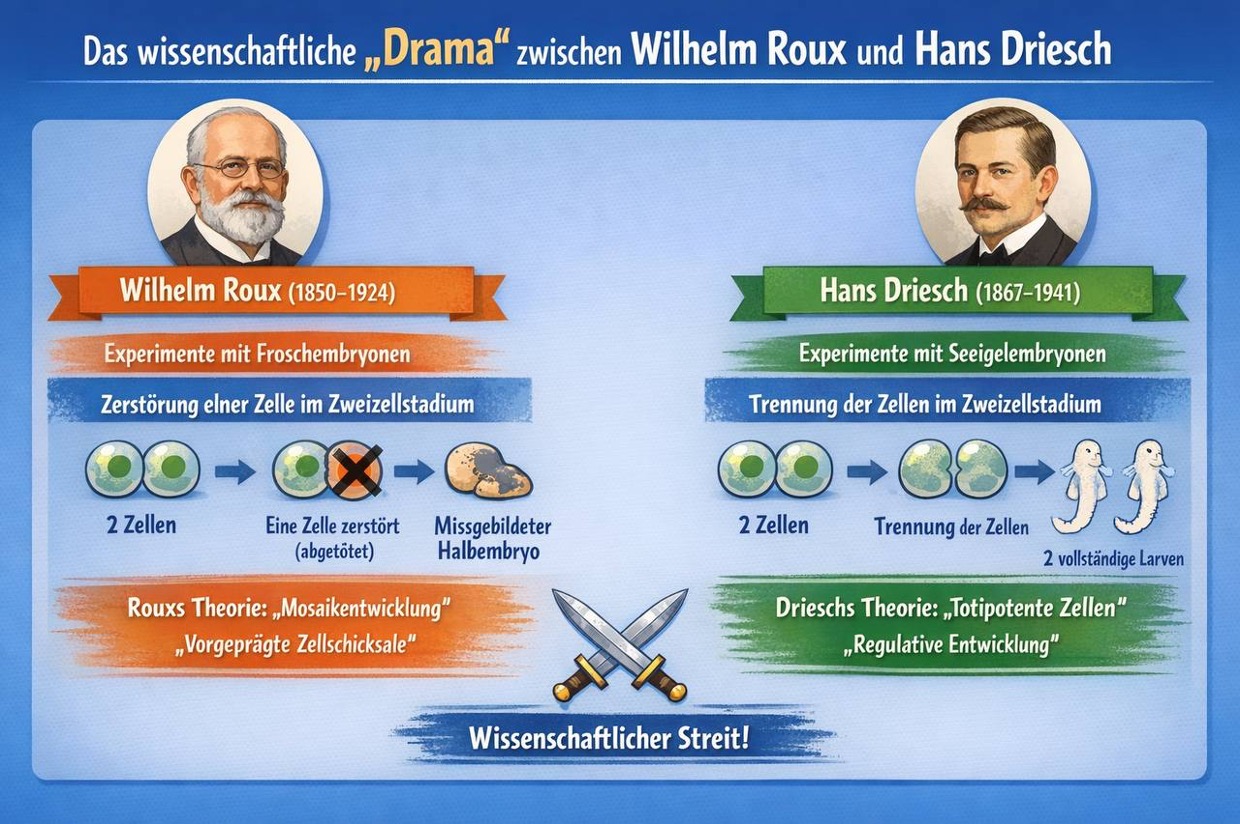

Als ich anfing in Canguilhems Textsammlung Die Erkenntnis des Lebens zu lesen,  war ich mit den vielen Bezügen auf die biologische und humanwissenschaftliche Forschung und ihre Geschichte überfordert. Erst nach und nach fand ich einen Zugang in seine Gedankenwelt – und irgendwann auch in seine Technikphilosophie. Dafür musste ich zuerst einsehen, dass jener merkwürdige Vorschlag nur vor dem Hintergrund seines Vitalismus‘ verständlich wird, den er an einer Stelle als „Gefühl einer […] uneinholbaren Antizipation des Lebens gegenüber der mechanischen Theorie und der Technik, gegenüber der Intelligenz und der Simulation des Lebens“ (Aspekte des Vitalismus, 175) beschreibt. Weil diese sehr zurückhaltende Definition vielleicht weniger klärt als verdunkelt, bietet es sich an, einen Umweg über eine dramatische Episode der jüngeren Wissenschaftsgeschichte zu gehen, die auch Canguilhem anspricht, um von ihr ausgehend besser zu verstehen, worauf es ihm ankommt.

war ich mit den vielen Bezügen auf die biologische und humanwissenschaftliche Forschung und ihre Geschichte überfordert. Erst nach und nach fand ich einen Zugang in seine Gedankenwelt – und irgendwann auch in seine Technikphilosophie. Dafür musste ich zuerst einsehen, dass jener merkwürdige Vorschlag nur vor dem Hintergrund seines Vitalismus‘ verständlich wird, den er an einer Stelle als „Gefühl einer […] uneinholbaren Antizipation des Lebens gegenüber der mechanischen Theorie und der Technik, gegenüber der Intelligenz und der Simulation des Lebens“ (Aspekte des Vitalismus, 175) beschreibt. Weil diese sehr zurückhaltende Definition vielleicht weniger klärt als verdunkelt, bietet es sich an, einen Umweg über eine dramatische Episode der jüngeren Wissenschaftsgeschichte zu gehen, die auch Canguilhem anspricht, um von ihr ausgehend besser zu verstehen, worauf es ihm ankommt.

Warum ein Mechanismus sich nicht irren kann

Das Drama hat sich am Ende des 19 Jahrhundert zwischen den Biologen Wilhelm Roux und Hans Driesch abgespielt. Roux hatte aus der Keimzelle eines Frosches zwei Tochterzellen entnommen und eine davon mit einer heißen Nadel getötet. Wie erwartet, entwickelte sich aus der verbleibenden Zelle ein nur ‚halbes‘, unvollständiges Junges. Daraus schloss Roux auf eine Entwicklungsmechanik des Embryo (so der Titel seiner Abhandlung), d.h. er ging davon aus, dass die Entwicklung von Lebewesen einem mechanischen, linear determinierten ‚Programm‘ folgte. Sein Schüler Hans Driesch versuchte diese Theorie einige Jahre später zu untermauern, indem er zwei Zellen von Seeigeleiern trennte, ohne allerdings eine davon zu töten. Überraschenderweise entwickelten sich beide Zellen getrennt voneinander zu vollständig ausgebildeten Organismen. Das zeigte: Eine Hälfte kann sich sehr wohl zu einem Ganzen vervollständigen. Und es zeigte auch und vor allem: Zur Erklärung der Morphogenese reicht die Annahme eines Mechanismus nicht aus, da ein Mechanismus – salopp ausgedrückt – nicht selbstregulatorisch improvisieren kann. Es muss daher für Driesch eine Art schöpferische Lebenskraft angenommen werden, die zur Materie hinzukommt. Seine Besonderheit bezieht dieses Aufeinanderprallen von mechanistischen und vitalistischen Erklärungsansätzen dabei aus dem Umstand, dass es versehentlich geschah, denn eigentlich wollte Driesch seinem Lehrer ja zu Hilfe eilen, nicht ihm widersprechen.

Nicht nur in dem Erklärungsdefizit des Mechanizismus, sondern auch die ungewollte, zufällige Korrektur des Lehrers durch den Schüler, verweist auf Georges Canguilhems Denken, insofern er seine Kritik am mechanistischen Denken auf die Idee gründet, dass ‚Leben‘ und eine seiner Ausdrucksformen, die wissenschaftliche Erkenntnis, das ist, was zur Variation, Abweichung und „zum Irrtum fähig ist“ (Foucault 2005, 957) – und wie soll man sowohl Roux‘ ungenügende mechanistische Erklärung als auch Drieschs versehentliche Korrektur anders bezeichnen als irrtümlich?

So überfordernd die vielen Bezüge stellenweise sein mögen, Canguilhems engagierte Interventionen in die Biowissenschaften zeugen davon, dass es ihm wirklich um etwas geht, nämlich um die Artikulation eines „permanente[n] Misstrauen[s] des Lebens gegenüber seiner Mechanisierung“ (Aspekte des Vitalismus, 179). Sein grundlegender Gedanke: Um zu scheitern, um zu improvisieren oder zu irren, muss die Möglichkeit zur Auswahl gegeben sein. Ein Mechanismus kann in diesem Sinne nicht irren, weil die Möglichkeit des Auswählens für ihn nicht besteht. Als Abfolge vorgegebener Operationen bzw. Gesetzmäßigkeiten ist er in sich geschlossen, determiniert, sozusagen dogmatisch. Das Lebendige bzw. Organische dagegen selektiert (hoffentlich) Zuträgliches und formt sein Milieu dabei nach den eigenen Maßstäben, d.h. es verhält sich tastend-normierend. Weil sich die Bedingungen seiner Existenz beim Einrichten in diese Existenz ändern, wandelt es notgedrungen auf Abwegen, stößt versehentlich auf vorläufige ‚Lösungen‘ und improvisiert angesichts nicht zu antizipierender Umstände. Kurz gesagt: ein Organismus kann sich irren und ist insofern nicht mechanisch, sondern lebendig. Sowohl die Autopoiesis der Seeigelzellen als auch Drieschs zufällige Entdeckung zeugen von dieser Verhaltensweise des Lebendigen. So versucht Canguilhem immer wieder die Lebendigkeit des Denkens bzw. Wissens hervorzuheben und betont, dass man die Offenheit und Kontingenz am Grunde dieses Wissens verpassen muss, sobald man seine Geschichte als einfachen Fortschrittsmechanismus liest, in dessen Verlauf immer mehr allgemeine Gesetzmäßigkeiten aufgedeckt werden. Mehr noch: damit verschreibt man sich einem szientistischen Dogmatismus, der Leben und Natur als etwas Allgemeines, als Gesamtheit von Gesetzmäßigkeiten denkt und darüber jede Abweichung und Individualität als Verirrung definieren muss. Für die Biologie und die von ihr informierte Medizin darf diese Sichtweise nicht die allein gültige sein.

Das Krankhafte als Ausdruck des Mechanischen

Mit seiner Kritik an den Lebenswissenschaften, die sich am Gesetzesbegriff der Physik und Chemie orientieren, wurde Canguilhem berühmt: In den mechanistisch geprägten Lebenswissenschaften ist das Pathologische immer eine Störung des Normalen. Pathologisch ist für den philosophisch geschulten Mediziner Canguilhem dagegen das, was nicht mehr zur absichtslosen, spielerischen Abweichung, zur Irritation und Variation fähig ist, und deshalb in dem Zustand einer bestimmten Form der leidvoll-klammernden Anpassung verharrt. Der Kranke (als der Dogmatische) kommt nicht los von der Fixierung auf ein Normales, er versteift sich darin. Diese Aufwertung des Irrtümlichen, Fehlerhaften und Versehentlichen zeichnet das Leben als Leben aus, sture kraftstrotzende Willensstärke bedeutet dagegen sein Ende, also den Tod. „Die Gesundheit beschreibt gerade und hauptsächlich beim Menschen eine bestimmte Bewegungsfreiheit, ein bestimmtes Spiel der Lebens- und Verhaltensnormen.“ (Das Normale und das Pathologische, 305) Damit unterläuft er eine auf Linearität und Standardisierung beruhende Idealtypik des Lebens, von der aus „das Singuläre, das heißt die Abweichung oder Variation, als ein Fehler, ein Defekt oder eine Unreinheit“ erscheinen muss (Das Normale und das Pathologische, S. 284). Monstrositäten jeder Art – also auch der monströse Irrtum mit dem sperrigen Namen Mechanizismus – sind keine irgendwie auszumerzenden Auswüchse, sondern Ausweise des Lebens:

„Das Leben ist Erfahrung, das heißt Improvisieren und Nutzung von Gegebenheiten; es ist in jeder Hinsicht ein Versuch. Daher rührt die gewichtige und oft verkannte Tatsache, dass das Leben Monstrositäten zulässt. […]“. (Maschine und Organismus, 216)

Diese neovitalistische Interpretation des Lebens hat einen nur angedeuteten und tendenziell subversiven Aspekt: Wenn bisher noch jede Spielart des Vitalismus Gefahr lief, in die Nähe nietzscheanisch-chauvinistischer Formeln à la ‚Leben = Wille zu Macht‘ oder ‚Leben = Kampf ums Dasein‘ zu geraten (Nietzsche war von Wilhelm Roux‘ Der Kampf der Teile im Organismus beeinflusst), so stellt Canguilhems Version eine Ausnahme dar – und als solche destabilisiert sie ihre tendenziell faschistischen Vorläufer. Schließlich lässt sich mit ihm kein Fest der Stärke, der Unerbittlichkeit und des Kampfes feiern: Immer da, wo eine bestimmte Wissens- oder Lebenskonfiguration erzwungen, krampfhaft aufrechterhalten oder gegen ‚Verunreinigung‘ verteidigt wird, ist das Lebendige als das potenziell Abweichende gerade nicht. Sei es „auf dem fundamentalsten Niveau des Lebens“, wo „die Spiele des Codes und der Decodierung einem Zufall Raum“ geben (Foucault über Canguilhem, Foucault 1979), sei es die Sphäre des menschlichen Erkennens, in der das Irren neue Denkräume eröffnet, oder sei es – um endlich zur Technik zu kommen – die Evolution technischer Objekte: in all diesen Sphären haben wir es mit Phänomenen des Lebens zu tun.

Technik als Ausdruck des Lebens

Sein Impuls, die Technik als Phänomen des Lebens zu denken, findet sich etwas anders gelagert auch bei bekannteren, zeitgenössischen Autor*innen wie Donna Haraway, für mich bleibt Canguilhems Idee jedoch für sich selbst genommen relevant: es geht ihm in Maschine und Organismus nämlich nicht wie Haraway um die Auflösung klarer Grenzen zwischen Mensch/Maschine, sondern darum, die Fremdheit der Maschinen zu überkommen, die solange besteht, wie wir nur auf ihre Mechanik blicken und diese als etwas verstehen, das dem Leben irgendwie äußerlich wäre. Seine Frage ist im Grunde einfach: Wie soll aus dem Gefühl der Fremdheit eine Technik hervorgehen, die uns Menschen zuträglich ist, die wir grundsätzlich umherirren, also auf ein ‚künstliches‘ Milieu angewiesen sind? Sein Vorschlag: Um eine andere Beziehung zu Maschinen einnehmen zu können, müssen wir verstehen, dass wir es bei der technischen Begegnung mit der Welt eigentlich mit einem „Tätigkeitstyp“ des (menschlichen) Lebens zu tun haben und bei Maschinen mit so etwas wie ausgelagerten Organen, mit denen dieses Leben versucht sich in ‚Welt‘ zu erschließen. Das Mechanische ist demnach nicht dasselbe wie das Lebendige, sondern sein Ausdruck. Und ‚Technik‘ ist mehr als eine Anwendung, die auf ein vorgängiges, technikfreies Wissen folgt, sondern eine eigene Verhaltensweise menschlichen Lebens.

Abstrahiert man aber von dieser Verbindung mit dem Leben und fokussiert in einer mechanistischen Logik rein auf die Maschine als komplexe mechanische Vorrichtung, um von dieser auf den Organismus zu schließen, dann droht ein zurichtender, entfremdender Einsatz nicht nur jener Maschinen, sondern auch des menschlichen Körpers. So geschehen beim ‚Gründungsvater‘ des modernen Denkens, René Descartes. Geblendet von der (scheinbaren) Autonomie mechanischer Maschinen – Uhrwerke beispielsweise funktionieren, einmal in Gang gekommen, unabhängig vom lebendigen Benutzer –, beginnt er damit, den Organismus mit mechanistischen Metaphern zu beschreiben. Bald wird der Körper als Apparat, das Herz als Pumpe, das Gehirn als Schaltzentrale beschrieben. Von hier aus liegt es nahe, den Körper als Arbeits-Maschine einzusetzen bzw. auszubeuten und seine Untüchtigkeit als Störung zu brandmarken. Das Organische hat die Norm der Maschine übernommen.

Auf diese Weise wird das Leben in der aufkommenden Industrialisierung in die Deutungsmatrix industrieller Fabrikation eingeschrieben, während die Maschinen sozusagen aus dem Lebensvollzug herausgeschrieben werden, sodass es immer schwieriger wird, in ihnen Mehr und Anderes als ausbeuterische Produktions- oder Konsumtionsmittel zu erkennen. Canguilhems Überlegungen liegt dementsprechend eine Frage zugrunde, die er am Ende des Textes nur andeutet: Was für eine Technik hätten wir, wenn wir sie nicht einfach mit dem Mechanischen identifizieren würden und uns stattdessen daran machten, das Mechanische in Kontinuität mit dem Organischen zu denken? Könnten wir dann eine andere Form technischer Entwicklung befördern, eine, der es nicht nur um Standardisierung und Optimierung geht, sondern um Weitung, Ausdehnung und Intensivierung des Spielraums? In dieser Frage steckt eine Kritik am Marxismus: solange die Produktionsmittel nur anders verteilt werden, die Technik aber immer noch mechanistisch gedeutet und implementiert wird, solange gibt es kein Entrinnen aus dem Paradigma der Effizienz, der standardisierenden Normierung des Lebens und Ausbeutung der Natur. Erst wenn sich das Mensch-Maschinen-Verhältnis verschiebt, öffnet sich die Möglichkeit anderer ‚Produktionsmittel‘ (dazu: Schmidgen, Das Problem der Umwelt. Maurice Halbwachs und Georges Canguilhem, 79).

Auf diese Weise wird das Leben in der aufkommenden Industrialisierung in die Deutungsmatrix industrieller Fabrikation eingeschrieben, während die Maschinen sozusagen aus dem Lebensvollzug herausgeschrieben werden, sodass es immer schwieriger wird, in ihnen Mehr und Anderes als ausbeuterische Produktions- oder Konsumtionsmittel zu erkennen. Canguilhems Überlegungen liegt dementsprechend eine Frage zugrunde, die er am Ende des Textes nur andeutet: Was für eine Technik hätten wir, wenn wir sie nicht einfach mit dem Mechanischen identifizieren würden und uns stattdessen daran machten, das Mechanische in Kontinuität mit dem Organischen zu denken? Könnten wir dann eine andere Form technischer Entwicklung befördern, eine, der es nicht nur um Standardisierung und Optimierung geht, sondern um Weitung, Ausdehnung und Intensivierung des Spielraums? In dieser Frage steckt eine Kritik am Marxismus: solange die Produktionsmittel nur anders verteilt werden, die Technik aber immer noch mechanistisch gedeutet und implementiert wird, solange gibt es kein Entrinnen aus dem Paradigma der Effizienz, der standardisierenden Normierung des Lebens und Ausbeutung der Natur. Erst wenn sich das Mensch-Maschinen-Verhältnis verschiebt, öffnet sich die Möglichkeit anderer ‚Produktionsmittel‘ (dazu: Schmidgen, Das Problem der Umwelt. Maurice Halbwachs und Georges Canguilhem, 79).

Ist die Kybernetik ein organischer Mechanizismus?

Eine Frage stellte sich mir beim Lesen immer wieder: Ist Canguilhems Hoffnung aus Die Erkenntnis des Lebens noch zeitgemäß, seitdem Maschinen in Gestalt der Digitaltechnik, Smartphones, KI usw. quasi-lebendig geworden sind. Immerhin haben wir es nicht mehr mit geschlossenen mechanischen Maschinen zu tun, sondern mit komplexen kybernetischen Systemen, die offen sind für ihre Umwelt. Sie nehmen Informationen produktiv in ihren Funktionskreislauf auf und können dadurch selbstregulativ ‚arbeiten‘. Mechanische Maschinen wiederholen dieselbe Operation immer auf die gleiche Weise, kybernetische Systeme (etwa KI-Modelle) verändern sie. Welchen Zweck hat es vor diesem Hintergrund noch Die Erkenntnis des Lebens zu lesen?

Ich glaube, dass sich die gegenwärtige kybernetisch-digitale Denkweise mit Canguilhem trotz seiner Orientierung am Organischen als moderne Variante des Mechanizismus entpuppt (und tatsächlich trug die erste Kybernetik-Konferenz von 1946 den Titel: Feedback Mechanisms and Circular Causal Systems in Biological and Social Systems). Als Lehre eines fundamentalen Feedback-Mechanismus beansprucht die Kybernetik eine lückenlose Erklärung aller –organischer wie technischer – Systeme zu sein. Norbert Wiener erklärt in diesem Sinne: „It is my thesis that the physical functioning of the living individual and the operation of some of the newer communication machines are precisely parallel in their analogous attempts to control entropy through feedback.“ (Wiener 1989, 34) Eine Sichtweise wie die Canguilhems, die der Kontingenz des Lebens Raum lassen will und dieses Leben als stets vorgängig-normsetzendes denkt, muss solchen einebnenden Ansprüchen kritisch gegenüberstehen. Zwar sind kybernetischen Systemen Fehler bzw. Irrtümer nicht mehr so fremd wie dem klassischen Mechanizismus – die Leistungsfähigkeit von KI-Algorithmen beruht bekanntlich auf der Integration fehlerhafter Zuschreibungen –, Regelwidrigkeiten dienen dem System aber nur wieder dazu, weitere auszumerzen. Tatsächlich sind biologisch informierte Begriffe wie Organisation, Offenheit und Selbstregulation alle wichtig, um der Bewegung des Lebens näherzukommen, diese Bewegung geht jedoch nicht schon gänzlich in ihnen auf. Lebewesen – vielleicht sogar vor allem menschliche – verhalten sich eben nicht nur nachträglich-stabilisierend, regulativ und normalisierend, sondern vorgängig-tastend und normativ. In diesem spezifisch vitalistischen Sinne entpuppt sich die Kybernetik als Mechanizismus, schließlich kann eine Abweichung oder Kontingenz nur in einem mechanistischen Paradigma zu einer Fehlfunktion verkommen.

Foucault, Michel (2005): Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band IV I980–I988. Herausgegeben von Daniel Defert und François Ewald. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schmidgen, Henning (2022): Das Problem der Umwelt. Maurice Halbwachs und Georges Canguilhem. In: Georges Canguilhem: Über Maurice Halbwachs. Herausgegeben von Henning Schmidgen. Berlin: August Verlag.

Wiener, Norbert (1989): The Human Use of Human Beings. London: Free Association Books.